الثائر طبيبًا نفسيًا ..

حادثة صغيرة في عاصمة أوروبية منذ حوالي عقود أربعة تحولت لتدرس في علم النفس، وصار لها أسم مميز مشتقّ من اسم العاصمة التي وقعت فيها الحادثة، وتحديدًا من تعليق أحد محللي النفس الذي ظهر يومها على شاشة التلفاز.

تلك الحادثة العابرة الصغيرة، في عاصمة في شمال أوروبا، هي مجرد مثال صغير على ما حدث ويحدث عندنا عبر تاريخنا المعاصر بأسره، وأقصد بالمعاصر الذي يعود لقرون خلت، فتاريخنا ساكن ولم يتغير كثيرًا – اللهم إلاّ لما هو أسوأ – في القرون الماضية.

الحادثة نموذجية تماماً، وتكاد تكون مطابقة لما حصل معنا ولا يزال يحصل عند الكثيرين، لكن ما جعلها قابلة للدراسة هو أنها حدثت خلال بضعة أيام فقط مما جعل المحيطين بها يحاولون فهمها وتحليلها، أما نحن، يا نحن، فقد عشنا أعمارنا كلها في داخل هذه التجربة، صار نمط حياتنا المعتاد، تعايشنا مع إفرازاتها وآثارها، صارت جزءًا من “عقلنا الجمعي”… من تراثنا المحصن داخل “عقولنا”.

لذا كان صعبًا علينا تحليلها وتفسيرها –عكس ما حدث في التجربة الأوروبية الصغيرة- لأن عليك أن تخرج أولاً من الحالة كي تكون قادرًا على تحليلها.

وقعت الحادثة في 23-8-1973 ، عندما هاجمت عصابة للسطو المسلح إحدى المصارف في ضاحية من ضواحي ستوكهولم ، واحتجزت مجموعة من موظفي المصرف كرهائن إلى حين انتهاء عملية السطو إثر تدخل الشرطة بعد خمسة أيام.

ما حدث هو إن “المحتجَزين” تعاطفوا مع أفراد العصابة إلى حد الدفاع عنهم إثر تدخل الشرطة، والدفاع عنهم لاحقًا في عمليات التحقيق وإجراءات المحاكمة.

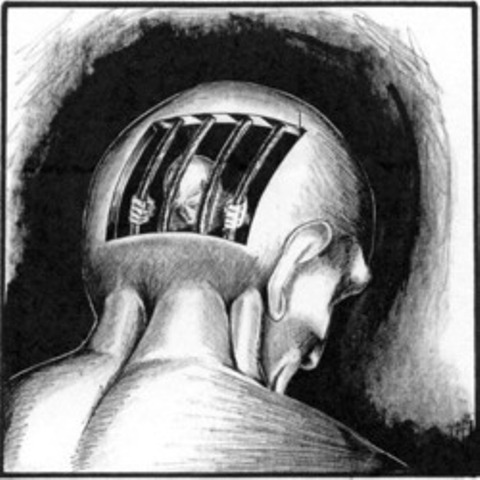

هذه العلاقة الملتبسة- التي يتعاطف فيها الضحية مع المجرم ـ بالذات الضحية “الأسير أو المحتجَز” مع السجان أو المحتجِز – بكسر الجيم- هي التي ارتبطت بما يعرف بـ ”متلازمة ستوكهولم”، والتي تصف “مجموعة أعراض” يتصرف فيها الضحية بشكل مخالف للمتوقع عندما تسنح له فرصة التخلص من “سجانه” لكنه يحرص على البقاء في أسْرِه أو التعبير عن التعاطف أو حتى “حُبّه” تجاه سجانه.

أثارت الحادثة الكثير من الدراسات العلمية التي حاولت تفسير وتحليل “المتلازمة” ووجد إن هناك مجموعة عوامل يجب أن تتوفر لكي تحدث:

أولا- إن الضحايا غالبًا يتملكهم الشعور للامتنان لسجّانهم لأنه لم يقتلهم رغم إن ذلك في مقدوره، أي أنه يتحول عندهم إلى قوة عُليا تتحكم بحياتهم وبالتالي يتمكن من التسلل إلى واحدة من أهم مقومات الغريزة: حب البقاء.

ثانيا – إن السجّان يتمكن من عزل الضحية عن العالم الخارجي ويمنع عنهم أي خبر أو رؤية مغايرة لما يقدمه لهم من معلومات. السجين يجد نفسه مضطرًا بالتدريج لتبني رؤية السجان أو رأيه.

ثالثا- إن السجان يقوم بالإيحاء المستمر لسجنائه أنه قادر على قتلهم لو أنهم حاولوا مواجهته أو الفرار منه، وهذا يجعل السجين أو الرهينة يفضِّل البقاء في “صف” السجان للحفاظ على حياته بدلا من “المغامرة” بالمواجهة والفرار وفقدان حياته نتيجة لذلك.

رابعا- إن السجين يجد أحيانًا درجة من “العطف” أو “الرحمة” من قِبل السجان، مثلاً قد يقتصر السجان على التهديد اللفظي دون أن يقوم بالأذى الجسدي المباشر والذي قد يوجه لزملاء آخرين واجهوا السجان، وقد يعبّر السجان عن “ثقته” بهذا السجين تحديدًا و كيف أنه “أفضل من سواه”، وأنه بالتالي يستحق معاملة أفضل.

وجود درجة معينة من العطف، والذي غالبًا ما يكون خديعة من قِبل السجان، يكون حجر الزاوية في “متلازمة” ستوكهولم.

كيف يفسر علم النفس هذه المتلازمة ؟

يجد علماء النفس أن أقرب ما يمكن ربطه بمتلازمة ستوكهولم هو شعور الطفل حديث الولادة، الذي يجد نفسه- دون وعي طبعا- بالحاجة إلى “الالتصاق العاطفي” بأقرب بالغ محيط به، كوسيلة للتشبث بالحياة، حتى لو كان هذا البالغ أبًا سيئًا أو مسيئًا للطفل نفسه.

هذا الالتصاق، يكون نوعًا مِن أنواع آليات الدفاع – غير الواعي، الغريزي- عن النفس، الطفل يجد نفسه بحاجة إلى ما يشبه التماهي مع “البالغ” القريب منه، وهذا يكون له بمثابة “وجوده” نفسه، لا يمكن له الفكاك من هذا لأنه سيشعر أن وجوده الشخصي يتهدد بهذا الفكاك، ولا يمكنه أن يفعل ذلك إلا عندما يستقل بالتدريج في تلبية متطلباته وحاجياته بنفسه، والبعض يبقي على نوع من الالتصاق-المريض- من المهد إلى اللحد.

هل يعني هذا أن كل من يمرّ من البالغين بهذه الظروف المذكورة أعلاه، سيعاني من متلازمة ستوكهولم و يلتصق ويدافع عن سجانه؟

لا بالتأكيد، هناك دومًا “استعداد نفسي” معيّن يجعل البعض يمر بالتجربة ويخرج منها وهو متشبث بالسجان، أعتقد شخصيًا أن هذا الاستعداد يرتبط بدرجة النضوج النفسي التي يكون السجين قد حازها في مختلف تجارب حياته السابقة لتجربة الاحتجاز وعلى قدرة “وعيه” على السيطرة على “لا وعيه” ومشاعره الغريزية، على سبيل المثال: الشخص الواعي والناضج قد يتمكن من مسايرة الخاطف والتظاهر بالطاعة لكنه لن يسمح لنفسه بالتعاطف معه أو مع ما يقول، تظاهره بالتعاطف هو مجرد “تمثيلية” يحوز من خلالها على بعض الأمان لحين تغيّر الظروف (والتي قد يساهم هو في تغييرها).

أما الشخص الذي لم ينضج تمامًا (رغم اكتمال بلوغه الفسلجي) فهو غالبًا ما يملك الاستعداد للسقوط في متلازمة ستوكهولم.

هل من نسبة معيّنة لأولئك الذين يظهرون هذا النوع من “متلازمة ستوكهولم” بعد مروهم بتجربة احتجاز؟

نعم، حسب وكالة المباحث الفيدرالية FBI ، على دراسة أجرتها على عمليات الاحتجاز بين 1974 و 2007 إن النسبة تصل إلى 27%، لم يكن هناك من علاقة واضحة بين مدة الاحتجاز والشعور بالتعاطف تجاه السجان، بل تعلق الأمر غالبا بشدة الأزمة.

المتلازمة استخدمت لتفسير حالات أشد وطأة وأكثر غرابة، وتتناولها وسائل الإعلام باستمرار، مثل حالات خطف لقاصرين أو قاصرات والاعتداء عليهم لسنوات طويلة تكون لهم فيها مساحة من حرية التحرك والتجول دون أن يحاولوا ذلك مرة واحدة، بل قد يقومون عمليًا بإنكار هويتهم وإنكار تعرضهم لأذى ويحاولون الدفاع عنهم لاحقًا، (إحدى الرهينتين في المصرف السويدي أعلنت خطبتها لأحد الخاطفين، وأخرى أنشأت صندوقًا لجمع التبرعات للدفاع عنهم، أحد الرهائن في عملية خطف طائرة في 1985 قال عن الخاطفين: إنهم لم يكونوا سيئين، تركوني أنام وأتناول الطعام ولم يقتلوني!. طفلة اختُطفت بعمر العشر سنوات و بقيت تسع سنوات وهي مختطفة انفجرت بالبكاء عندما أُخبرت إن خاطفها قد يُسجن!.. الكثير من هذه الحالات التي اختلط فيها الاختطاف بالاغتصاب والقهر الجسدي كان ضحاياها من النسوة يعتبرن أنّ الخاطفين مثل “أزواج لهن”!!.

الشواهد على “متلازمة” ستوكهولم كثيرة في الحياة المعاصرة، و لا يمكن أن تمرّ سنة دون أن يسلط الإعلام الغربي على حالة مشابهة تنال قسطها من الاهتمام والتحليل، أغلبها حالات فردية لأشخاص سقطوا في فخ الاحتجاز والخطف.

لكن المتلازمة يمكن أن تطبّق على حالات جماعية عامة، فظروف الاحتجاز أحيانا، تكون مشابهة لما تعرّضت له شعوب بأسرها، ولن يكون غريبًا أبدًا أن تظهر أعراض المتلازمة على نسبة من هذه الشعوب.

شخصيًا أعتقد أن كل قارئ مرّ على الشروط الأربعة للمتلازمة دون أن يربط بينها و بين علاقة البعض منا بطُغاتنا، فإنه على الأغلب يكون مصابًا بالمتلازمة شخصيًا.

كل شرط من شروط المتلازمة يكاد ينطق بما حصل عندنا وبنا منذ عقود، بل منذ قرون، الأنظمة القمعية التي سيطرت على الأقل على الدول العربية القديمة (العراق وسوريا ومصر وسواها) كانت تبطش بكل من يتجرّأ على معارضتها بحيث إن الشعوب كانت تعتبر أن “البقاء على قيد الحياة” مكرمة من هذا “القائد” أو ذاك، صار مجرد عدم البطش بهم يعد منقبة من مناقب الأنظمة، مجرد إنهم تركونا نعيش ونأكل وننام يعد نقطة لصالحهم، (مثلما قال الرهينة في الطائرة).

الشرط الثاني الذي يشتمل على حرص الخاطف على عزل الرهينة عن العالم الخارجي هو ما فعلته هذه الأنظمة طيلة عقود أيضًا حتى فرط الأمر أخيرًا، جاءت فترات على شعوبنا كان مجرد الاستماع لإذاعة أجنبية يعد تهمة، هذا إن تمكنت أصلاً من التقاطها في ظل التشويش الذي كانت تتقنه الأنظمة عند اشتداد الأزمات، كان تبنّي وجهة نظر مضادة أو مغايرة لما تقوله الأنظمة يمكن أن يرحل بك إلى ما وراء الشمس، طبعًا لأنك ستكون خائنًا عميلاً آنذاك، أليس من الأسهل أن تؤمن بما يقوله النظام حتى لو كان كذبًا لا يصدقه عقل؟! فقط لكي تأمن على نفسك من رحلة بلا عودة إلى وراء الشمس؟ هذا أسهل، وبالنسبة للكثيرين كان من الصعوبة بمكان أن تتمكن من التمييز بين التظاهر بتبني الرأي وبين تبنّيه فعلاً، مع الوقت تبدأ برفض مجرد التفكير بالرأي الآخر الذي يجعلك من المغضوب عليهم، (لعب بعض مشايخ السلطان دورًا في هذا الشرط تحديدًا حيث ساهموا في عملية غسيل الدماغ عبر تبنّي وجهة نظر الحاكم و دمجها بما تيسر من نصوص دينية لكي تملك سُلطة إضافية).

الشرط الثالث يتمثل في أن الأنظمة وجدت مبرراتها الشرعية والقانونية لكي تبطش بمن يجرؤ على معارضتها ولو بشكل إبداء الرأي، وهذا جعل موضوع البطش تحصيلاً حاصلاً وحقًا من حق النظام، الناس صاروا لا يعترضون على بطش النظام بمعارضيه بل يأملون فقط أن لا يبطش مثلاً بإخوة هؤلاء المعارضين أو بأقاربهم، وإن فعل فإن من يُلام هو المعارض الذي تسبب بذلك لأهله وليس للنظام المستبد، (كم مرة مرّ أمامنا تعليق كهذا؟)، وهذا كله سيصبّ في جعل “الشعب” المُحتجَز أكثر حرصًا على عدم إغضاب النظام ولو بالهمس.

هل رأينا من الأنظمة أحيانا بعض “العطف” و”الرحمة” التي هي جزء أساسي من “متلازمة ستوكهولم”؟ نعم، إذ يقوم جناب الطاغية العالي، أحيانًا بعفوٍ عام ( يسمونه عامًّا طبعا لكنه لا يكون عامًّا!) عن بعض المحكومين، أو يتقدم أحد ذوي المحكوم بطلب لمرحمة، فلننتبه هنا، الحديث عن عفو وليس عن براءة، عن رحمة وليس عن عدل!.. وهذا يعني أن الحاكم (المحتجِز) سيبدو كما لو كان يقوم بفعل عطف إن قبل هذا النداء أو ذلك الطلب، ثم أن مجرد السماح للناس بالعيش (البيولوجي) دون التعرض لهم سيكون مكرمة، ناهيك عن زيادة رواتب هنا أو تخفيض سعر وقود هناك أو (توزيع دجاجة على كل عائلة بمناسبة العيد السعيد!!)، وكلها تفاصيل ستكرّس نظرة “المحتجز، الرهينة، الشعب” إن هذا الحاكم (السجان) يملك البعض من العطف والحنان الذي يساهم مع بقية العوامل في تكوين “متلازمة ستوكهولم”.

الشروط إذن متوافرة في تلك الزنزانة التاريخية الضيقة التي احتجزتنا أنظمتنا فيها، ليس هذا فقط، لقد ولد أغلبنا في هذه الزنزانة، لم يعرف غير السجان وجدرانه وشروط متلازمته، فكيف يمكن أن لا تكون المتلازمة ملازمة لنا؟ كيف يمكن أن لا تكون المتلازمة وباءً يفتك بالشعوب التي تشكّلت وتخلقت في زنزانة الاحتجاز؟!

كيف لا تكون متلازمة ستوكهولم هي علامتنا الفارقة؟

بالنسبة لي، وللكثيرين ، متلازمة ستوكهولم هي أكثر التفسيرات منطقية لما أفرزته الثورات العربية من “مؤيدين” للطاغوت المستبد، من الطبيعي جدًا أن يدافع عن المستبد فئة المنتفعين منه المطبّلين له، فزواله زوالهم وزوال مصالحهم، لكن ما صدم الكثيرين منذ ثورة مصر هو وجود فئة غير منتفعة، بل ومتضررة على الأغلب، لكنها مؤيدة بقوة لبقاء الصنم في الحكم متشبثة به كما لو أن زواله سيكون زوالها وضياعها تمامًا.

وجود هؤلاء وتسمياتهم المختلفة، سواء كانوا من جماعة ” إحنه آسفين يا ريس” أو ما يُسمَّوْن “المنحبكجية”، هو وضع طبيعي جدًا بالنظر لكل الأسباب السابقة. نعم، لم نكن نتخيل وجودهم، وكنا نعتقد أنهم خائفين فقط (مثلنا!) وأنهم يصفقون له ويلعنونه سرًا (كما نفعل !)، لكن الثورة قامت فإذا بالحقيقة تصدمنا، لكن هذا منطقي جدًا، إذا كانت فتاة سويدية قد “ارتبطت” عاطفيًا بمحتجزها الذي احتجزها لمدة 132 ساعة فقط وصار الدفاع عنه قضية حياتها، فكيف لا يكون الأمر مشابهًا بالنسبة لمن نشأ على أن “القائد الفلاني” هو قائد أبدي، كيف لا يكون الأمر مشابهًا لمن كان يفتتح يومه في المدرسة بترديد التمجيد والتغني بالقائد، كيف لا يُغسل دماغه بذلك، ويشعر بالتهديد إن أخبره أحدهم أن أوان الحرية قد جاء؟ وأنه سيخرج من أسرِه أخيرًا؟ هل يمكن إلا أن يرفض ويتشبث بسجانه وبقضبان سجنه؟

رأيناهم وصُدمنا بما نرى، شككنا بأنهم ربما كانوا منتفعين، لكن لما راجعنا حالهم عرفنا عكس ذلك، ثم أتضح أنهم مرضى نفسيون بحاجة لعلاج نفسي وفترة تأهيل كما سيحتاج كل من قضى فترة طويلة تحت الاغتصاب والقهر.

كم نسبتهم ؟ لا ندري، لكن ندري جيدًا أنهم في حالة لا يؤخذ فيها رأيهم ولا يحسب لهم صوت أو وزن، هم بحاجة إلى طبيب نفسي، ربما بضع صفعات “فكرية” نفسية” قد تحسن من وضعهم، لكن من المؤكد أن بعضهم سيحتاج إلى ما هو أكثر بكثير، وأن علاج بعضهم يحتاج إلى ثورة بحد ذاته، وأن بعضهم ربما لن يتماثل للشفاء قط.

قلت مرة: إن تاريخنا ليس بحاجة إلى مؤرخ، بل إلى طبيب نفسي.

واليوم أقول: إن ثوراتنا تحتاج إلى طبيب نفسي ليعالج ضحايا الاستبداد من تلك المتلازمة التي تُعرقل انطلاقهم، وتعوق رؤيتهم، وتمنعهم من التنفس حقًا.

طبيب نفسي يكون أحنّ عليهم قليلاً من طبيب الأسنان !! قليلاً فقط…!

"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"

يا أُمَّة الإسراء والمعراج !

شبهة التعدد في الإسلام

رَوْضَةُ الذَّاكِرِينَ

حوار خاص مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي

الإنسان كما يريده القرآن ـ الجزء الثاني عشر